変化のスピードがかつてないほど速く、予測困難な現代において、「チェンジマネジメント(変革のマネジメント)」の重要性はますます高まっています。

企業や組織が変革に取り組む際、その成功率は決して高くありません。多くの取り組みが途中で頓挫し、思うような成果を得られないまま終わってしまうのが実情です。

こうした状況の中で、長年にわたって「組織変革の教科書」として参照されてきたのが、ジョン・P・コッターが提唱した「変革の8段階のプロセス」です。

コッターはハーバード・ビジネススクールの名誉教授であり、リーダーシップと組織変革の分野で世界的な影響力を持つ人物です。1996年に出版された著書『Leading Change(邦題:企業変革力)』はベストセラーとなり、その中で提示された「変革の8段階」は、今もなお多くの企業やコンサルタントによって参照されています。

しかしながら、このモデルが登場してからすでに25年以上が経過しており、現在のビジネス環境においては限界も指摘されています。

実際、コッター自身もこの問題意識を持ち、自らの理論をアップデートし、「8つのアクセラレータ」という新しいアプローチを発表しています。

この記事では、

- コッターのオリジナルの「変革の8段階」とは何か

- なぜそれが今の時代に合わなくなってきたのか

- コッターが再構築した「8つのアクセラレータ」モデルとは

- 現代における実践的なチェンジマネジメントのあり方とは

を分かりやすく解説していきます。

リーダーシップと変革の権威 ジョン・P・コッター

ハーバード・ビジネススクール松下幸之助記念講座名誉教授であるジョン・P・コッターは、「リーダーシップ」および「組織変革」の第一人者として世界的に知られています。

彼は1972年からハーバード・ビジネススクールで教鞭をとり、1981年、当時としては史上最年少の34歳の若さで正教授に就くとともに終身教職権を取得。

彼の著書『Leading Change(邦訳:企業変革力)』は1996年に出版され、世界的ベストセラーとなりました。

2011年には米『TIME』誌によって「最も影響力のある経営書25冊」の一つに選ばれています。

企業変革の8つの落とし穴と8段階のプロセス

チェンジマネジメントの世界でコッターの名声をあげたのは、1995年にハーバード・ビジネス・レビュー誌に掲載された彼の論文「Leading Change: Why Transformation Efforts fail (邦訳:企業変革の落とし穴)」です。この論文の中で彼は100社以上の変革事例を分析する中で明らかになった教訓を企業変革の8つの落とし穴として紹介し、それらの落とし穴に対応する変革実現のための8段階のプロセスについて解説しました。

企業変革の8つの落とし穴

- 「変革は緊急課題である」ことが全社に徹底されていない

- 変革推進チームのリーダーシップが不十分である

- ビジョンが見えない

- 社内コミュニケーションが絶対的に不足している

- ビジョンの障害を放置してしまう

- 計画的な短期的成果の欠如

- 早すぎる勝利宣言

- 変革の成果が浸透不足である

そして、その翌年の1996年に、このテーマをさらに深く掘り下げた著書「Leading Change」を出版しました。この著書の中で「変革の8段階のプロセス」を、具体的な対策例や事例を交え説明しています。

企業変革の8段階のプロセス

以下が1996年にコッターが提示した企業変革の8段階のプロセスです。彼はこの8つのプロセスはひとつずつ順番に進める必要があり、途中一部を省略してしまうと決して満足のいく成果を上げることができないと述べています。また最後までたどり着くには相当な時間が必要であると考えていました。

変革の8段階のプロセス(1996年版)

- 危機意識を高める

- 変革推進チームを結成する

- ビジョンの策定

- ビジョンの伝達

- 社員のビジョン実現へのサポート

- 短期的成果を上げるための計画策定・実行

- 改善成果の定着と更なる変革の実現

- 新しいアプローチを根付かせる

この8段階のプロセスは、非常に明快で実践的なフレームワークとして、世界中のビジネスリーダーに活用されてきました。実際、組織変革の「教科書」として多くの企業で採用され、長年にわたって広く支持されてきたモデルです。

一方で、モデルが登場した当初から、「この厳密なステップが変化の激しい時代にも本当にフィットするのか?」という疑問の声も一部にはありました。

当時はまだ限定的だったその懸念も、今ではより広く共有されるようになっています。というのも、コッターの8段階は、ひとつの変化を対象とし、「戦略を立てて → 計画し → 実行する」という直線的なアプローチを前提としているからです。

こうしたやり方は、変化が比較的少なく、じっくりと計画を立てられる時代には非常に有効でした。

しかし現在、企業を取り巻く環境は劇的に変化しています。変化は単発ではなく連続的に、かつ同時に複数発生し、しかもそれぞれが相互に影響し合います。さらに、方向性そのものを柔軟に変えていく必要がある場面も増えています。

このような状況においては、すべてを順番通りに段階的に進める従来のアプローチでは、対応が難しいというのが実情です。

そのため、最近では「もっと柔軟でスピード感のある変革モデルが求められている」との声が高まっているのです。

コッターの新しい8つの変革プロセスとデュアル・システム

ジョン・P・コッターは、時代の変化に合わせて自らの理論を進化させています。

彼は、変化のスピードが飛躍的に速くなり、継続的な革新が求められる現代においては、オリジナルの8段階プロセスだけでは不十分であると判断し、その後、自身の変革アプローチやシステムを見直しました。

新たに提示された考え方は、「競争優位を維持しながら、日々の業務成果も求められる」という、ほぼすべての現代企業が抱えるジレンマに対応するものです。

デュアル・システム

コッターが提案したのは、「デュアル・システム(二重構造)」という考え方です。これは、以下の2つの組織運営システムを同時に機能させるというものです。

- 階層型のオペレーティングシステム:ルーティン業務を安定的・効率的に実行する仕組み

- ネットワーク型のオペレーティングシステム:変化や機会に素早く対応できる柔軟な仕組み

現代の組織リーダーは、「日々安定した成果を出すこと」と「変化の激しい環境で勝ち残ること」の両方が求められています。従来の階層型のシステムは、日々の業務要求には応えることができますが、危機を迅速に特定し、イノベーティブな戦略構想を策定し、スピーディに実行する能力は持ち合わせていません。

こうした制約を補うのが、自律性と柔軟性を兼ね備えたネットワーク型の組織構造です。

コッターは次のように説明しています。

階層制は有用である・・・やり方のわかっている仕事を効率的、効果的に実行し、予想通りの成果を上げられる。(しかし階層制をベースにした)従来の手法では急激な変化には対処できない。階層組織や定番のマネジメント・プロセスは、たとえ官僚的な性質を最小限に抑えたとしても、本来的にリスクを避け、変化に抵抗する性質を持っているのである。

ジョン・P・コッター「階層組織とネットワーク組織を共存させるこれから始まる新しい組織への進化」(2013)

コッターは、こうした階層型組織の弱点を補う存在として、ネットワーク型組織の必要性を説いています。

デュアル・システムの役割分担

デュアル・システムにおいては、それぞれのシステムに異なる役割が与えられます。

- 階層型組織は、漸進的な改善や日常業務の安定化に注力

- ネットワーク型組織は、戦略的活動、変革を牽引するビジョン主導の活動を担う

このネットワーク型組織は、特定の部署や肩書きの人だけで構成されるのではありません。

部門や役職の垣根を越え、自ら「やりたい」と手を挙げた多様な人材が、ボランティアとして参画する自発的な集団です。彼らは、通常の業務をこなしながらも、同時に変革活動にも関与し、彼らは時間をかけて成長し変化していきます。

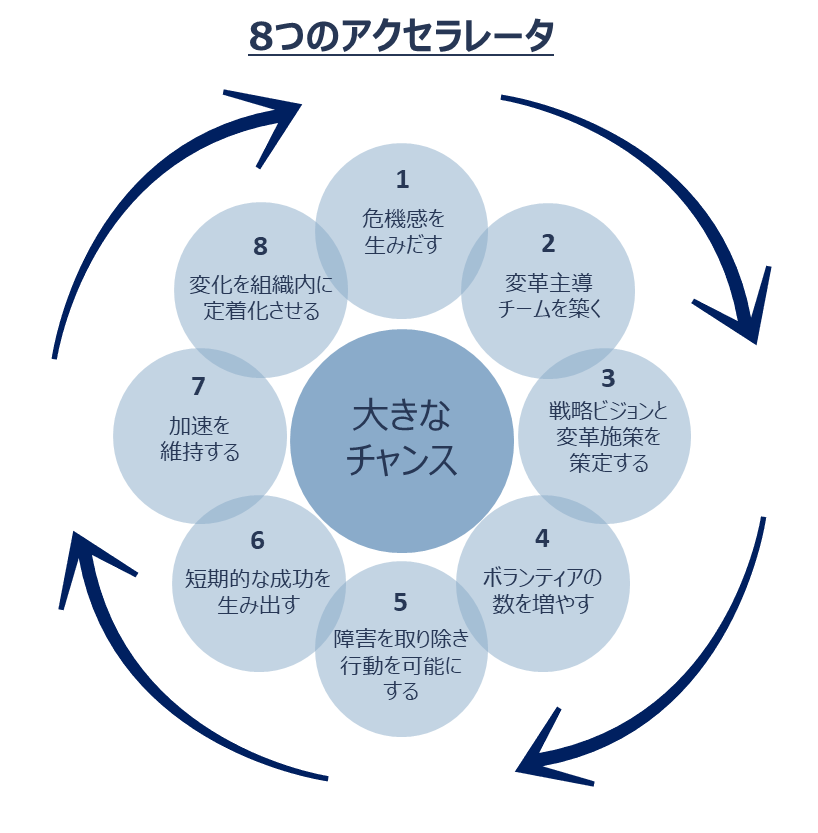

新しい変革プロセス:8つのアクセラレータ

このネットワーク型組織を機能させ、組織変革を継続的に推進していくために、コッターは「8つのアクセラレータ(加速メカニズム)」を提案しました。

これは1996年の8段階プロセスとは異なり、ステップを順番に進めるのではなく、同時並行かつ継続的に取り組むことを前提としています。

1.危機感を生みだす

従業員に大きなチャンスがあることを示し、そのチャンスをいち早くつかまなければいけないという危機感を生みだします。トップリーダーは、従業員に対して、理論と感情に訴えかけるようなやり方でチャンスを伝え、変革活動に参加するボランティアを募ります。

2.変革主導チームを築く

危機意識が高まった状態で、全社の各部門各階層から幅広い人材を持った人材を集め、変革主導チームを築きます。彼らは新しいネットワーク型のシステムの中で、リーダーシップを発揮したいと自ら考える人たちで、階層型組織内で通常業務を行いながら、このネットワーク組織に参画するボランティアチームです。彼らは戦略ネットワーク組織の中心的役割を担います。主導チーム内では全員が対等な関係です。

3.戦略ビジョンと変革施策を策定する

変革主導チームはチャンスを活かすための戦略ビジョンを策定し、それを実現するための活動を定義します。

4.ボランティアの数を増やす

ビジョンと戦略を社内に伝えて賛同を得、ボランティアの数を増やします。大規模な変革は、多くの社員がビジョンに共感し、同じ方向に向かうことで初めて実現します。

5.障害を取り除き、行動を可能にする

非効率的なプロセスや古い規範などのアイディアを実現するための障害を取り除き実行します。

6.短期的な成功を創造する

成果を上げ、それが社内に伝えられ、祝福されることで、変化の勢いは増します。例え小さな成果でも、その数が多ければ多いほど、また短期間で積み重なるほどボランティア部隊は活気づき、より一層多くの社員を巻き込むことができます。成功が成功を生みだすのです。

7.加速を維持する

決して気を緩めず、経験から学び、切迫感を駆り立て続け、ビジョンが現実のものとなるまで、絶え間なく変化を起こし続けます。

8.変化を組織内に定着化させる

変化を日々の活動に組み込み、新しい指針や手法を組織に定着させます。

8段階プロセスとの違いは?

コッターは、1996年版の「8段階プロセス」と、2014年以降の「8つのアクセラレータ」はどちらも有効であり、それぞれ異なる文脈に適していると説明しています。

1996年時点の8段階のプロセス

- 限定された順次的な方法で、一時な変化に対応する

- 少人数の影響力のある中核グループによって推進される

- 伝統的な階層型組織の中で機能する

- 時間をかけて直線的に1つのことに注力する

2014年版の8つのアクセラレータ

- ステップを同時かつ継続的に実行する。

- 組織のさまざまな階層やグループから成る大規模なボランティア軍団を結成し、彼らを変革の原動力とする

- 従来のヒエラルキーにとらわれず、ネットワークで柔軟かつ機敏に活動する

- 常にチャンスを探し、それを生かすための活動を明らかにし、素早く完了させる

コッターのデュアル・システムの課題

従来の階層型組織の変革における課題を補うデュアル・システムは、日々の事業運営と競争力維持のためのイノベーティブな活動を両立させ、企業の信頼性と効率性を維持しながら、俊敏性とスピードをもたらすという利点があります。

しかし、導入するにはいくつかの課題があります。

例えば、たった1つの大きなチャンスが、一部の人にとって支持できるものでなかったり、明瞭でなかったり、脅威であったりすると、社内の賛同が得られずボランティアが集まらない可能性があるでしょう。

また社内が機能不全に陥っている場合、日々のリソース(予算、キーパーソンなど)や戦略的な方向性のコントロールをめぐって、リーダー間の政治を生み出す可能性があります。

コッター自身も次のように述べています。

こうした発想の転換は、起業家や若い人にとっては理解しやすいかもしれないが、成熟した階層組織でずっと働いてきた人にとってはむずかしいだろう。その点は十分承知している。それに、デュアル・システムという新しい組織構造や戦略の新しい考え方については、まだまだ研究の余地があることも事実である。それでも、このアプローチがうまくいくことを実証した先駆的な企業も現れている。従来の手順とまったく違う手法で戦略の実現をめざすデュアル・システムは、組織の存続と繁栄に大きく貢献すると確信している

ジョン・P・コッター「ジョン・P・コッター 実行する組織」(2015)

今の時代の変革には、スピードと柔軟性、そして多様な人の共創による「動的な仕組み」が必要です。

そうした現実に対応するため、コッターは理論をアップデートし続けています。

コッターの変革の8段階のプロセスに対する見解

コッターの「変革の8段階プロセス」は、今なお多くのリーダーにとって貴重な示唆を与えてくれる、優れた変革フレームワークです。とくに、変革の原則や全体像を理解する上では、非常に有効な出発点と言えるでしょう。

ただし、このモデルは「少数の優秀なリーダーが戦略を立て、現場がそれを実行する」という前提に立っており、その構造が変化のスピードや複雑さが増した現代の組織環境には合わなくなってきています。

実際、このトップダウン型のアプローチでは、現場の当事者意識を引き出せずに変革が頓挫するケースも少なくありません。

そのため、近年では「現場を巻き込み、自発性と柔軟性を重視するネットワーク型のアプローチ」が主流になりつつあります。

絶えず変化し続ける現代においては、過去のベストプラクティスをそのまま当てはめるだけでは通用しません。むしろ、組織が自ら学び、試行錯誤を繰り返しながら最適なやり方を見つけていく力が重要になります。

そして、その姿勢こそが、コッター自身が体現しているものでもあります。彼は「変革の権威」として知られながらも、環境の変化にあわせて自身の理論をアップデートし続けているのです。

変革を成功させるためには、特定のモデルに依存するのではなく、モデルをヒントにしながら、自社の状況に応じて柔軟に活用し、そこからまた新たに学びを得ていくことが求められます。

変革とは、決して「完成形にたどり着くこと」ではなく、学び、適応し、進化し続けるプロセスそのものなのかもしれません。

この記事が、皆さんの組織変革のヒントとなれば幸いです。

🔸 チェンジマネジメントを学びたい方には

👉 チェンジマネジメント講座基礎コース

🔸 組織で実践したい方には

👉 チェンジマネジメント実践ガイド(無料PDF)

🔸 まずは概要だけ掴みたい方には

👉 3分でわかるチェンジマネジメント(無料PDF)

参考文献

- ハーバード・ビジネス・レビュー編集部(2019). 企業変革の教科書. ダイヤモンド社.

- ジョン・P・コッター(2002). 企業変革力. 日経BP社.

- Kotter, John P(2012). Accelerate!. Harvard Business Review November 2012.

- ジョン・P・コッター(2013). 階層組織とネットワーク組織を共存させるこれから始まる新しい組織への進化. ダイヤモンド社

- ジョン・P・コッター(2015). ジョン・P・コッター 実行する組織. ダイヤモンド社.

- Kotter International Inc. THE 8-STEP PROCESS FOR LEADING CHANGE